●こころの散歩道

「脚立から落ちた」

金光教放送センター

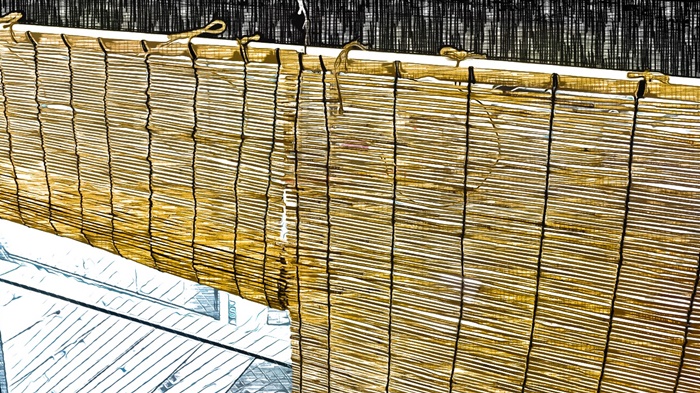

だいぶ暑くなってきたし、少し早いけれど、そろそろスダレを掛けようかと思い、準備を始めたところでした。妻が、「ちょっと買い物に行ってくるわね」と言って、出掛けていきました。「はいはい」と生返事をしながら、私は、物置から去年使っていたスダレと脚立を運び出しました。

さて、「こちらの軒下にこれを。あちらにはあれを」と、汗をかきかき、段取りをつけて、作業に取り掛かります。1枚目…上等上等。2枚目…よっこらしょ。3枚目…うーん。やっぱり、ちょっとしんどいな。脚立に乗ったり下りたりが、さすがに足に効いてきます。

4枚目を手にして脚立を上(のぼ)ろうとしたところ、ぐらっと。危ない! とりあえず持っているスダレを放したものの、手を伸ばしても支えになるものには届きません。脚立の高さは1メートル、下はコンクリート。それならば、このまま脚立と一緒に倒れるよりは、先に飛び下りたほうがダメージは少ないに違いない…と、ここまで約0.01秒。頭はフル回転。しかし、体が追い付かず。その上、飛び下りようかという中途半端な体勢でズボンの裾が脚立に引っ掛かり、後は万有引力の法則に身を任せる他ありません。体感の落下速度は、まるでスローモーション。しかし、実際はあっと言う間もなく大地にひれ伏し、気付けば、左足くるぶしと右ひざ、そして左腕手首からひじに掛けて結構な擦り傷。倒れてきた脚立を受けてあちらこちらに打ち身です。どうやら、脚立を置いたところが斜めになっていて、不安定だったようです。それに加えて脚立の乗り下りが、思った以上に体力を奪っていたのかもしれません。

と、もう何カ月も経っているので、今では冷静に分析できていますが、その時の心のうちは穏やかじゃないどころの騒ぎではありませんでした。痛いやら情けないやら腹が立つやら。しまいには、「家族のためにしてやっているのに、どうしてこんな目に遭わなくちゃならないのか。どうして誰も手伝ってくれないのか」。そんなふうに人を責め始めます。私の心は、こんなすがすがしい朝の、しかも、宗教の時間のラジオではとても表現できないような醜い思いでいっぱいになってしまっていたのです。

ぷりぷりと怒りながら、それでも、傷口の消毒をして、服を着替えて、仕方がないので残りのスダレもどうにか掛け終えたところに妻が帰ってきました。

「ただいま。遅くなってごめんね。あ、スダレ掛けてくれたんだ。ありがとう」と妻。「うん」と答えたものの、私はまだ内心モヤモヤしたままです。妻は、どうやら私の様子がおかしいのに気付いたようで、こちらを心配そうにうかがいつつ、「あれ? どうしたの、その傷」と尋ねます。

説明しないわけにもいかず、「スダレを掛けようとして脚立から落ちて」と、事の顛末(てんまつ)を話すと、妻は、「大丈夫? とりあえず、ちゃんとお薬塗ったほうがいいわね」と、傷薬を持ってきて、私の腕とひざと足の傷口に、ちゃんと薬指で薬を塗ってくれました。「ちょっと大げさじゃないの」という私に構わず、腕には包帯を巻いてくれました。時間も経って、少しずつ痛みも治まってきます。

そんなタイミングで妻が、「どこでやったの? そのけが」と言い、現場検証することになりました。「ここ、ここ。この軒下のところ」と転倒現場を案内すると、妻が、「良かったわねえ。落ちたのがあっちじゃなくて」と言います。こちらは痛い目に遭っているのに「良かった」はないだろうと思いながら、妻が指さす先を見ると、直径30センチほどの庭石が。「あれで頭でも打っていたら、大変なことになっていたわよ」と続けます。

もうちょっとで文句を言い返しそうになっていた私は、妻のその言葉のトーンとその表情に、ハッと胸を打たれました。本当に心配してくれていたのだ。本当に「良かった」と思ってくれているのだ。そのことが分かったのです。その時、心の中の凝り固まった醜いモノが、ようやく解けていくような気がしました。

そして、そもそもスダレを掛けようとしたのは、別に誰かに頼まれたわけでもなくて、誰かに恩着せがましく思うべきことでもなくて。転倒したのだって、自分の不注意でこうなったわけで。そんなことに、ようやく気付いたのでした。

人を思う心というのは、なかなか大したものだ。相手をちゃんと思いやる心は、その相手の心を救うこともあるのだと、自分の不注意からの失敗であることを棚に上げて、そんなふうに思うのです。